『影の温度』を折る

人は皆、多少は狂っているものだと納得してたはずなのに、最近は、自分の歪みがゆっくりと深くなっていて自分の狂気だけがひとり歩きしているような気がして、少し怖い。

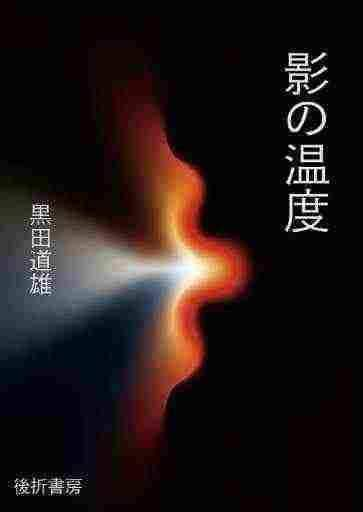

影の温度

後折書房

日傘を買った。日傘はいいね。全然違う。男でも日傘を差すべきだ。

あと、日傘を差していると気狂いに思われない気がする。街や駅で見かける彼らが、健気に日傘を指しているイメージなんて湧かないからだ。 だから、逆説的に日傘を差すことで正常な人に思われようというのが、自分の魂胆だ。

実際のところ、太陽は人を狂わせると思う。北欧では日照時間が短いために自殺率が高いとよく言われる。しかし考えてみれば、この世界で「死にたい」と思うのは、むしろ自然なことかもしれない。太陽が徐々に頭を狂わせ、セロトニンによってただ熱に浮かされた生命だけがだらだらと残るのだ。南国ってハッピーそうだし。

太陽に関してだが、とある統合失調症の患者が太陽を見つめながら首を振っていた。深層心理学者のユングがなぜか理由を尋ねると「太陽からペニスが垂れていてそれが左右に揺れている。それが風の原因である。」と語ったらしい。

さらにユングの本によれば、ニューメキシコのプエブロ・インディアンは太陽が毎日空を横切ることを遂行するのを助ける儀式を行うという。そしてもし彼らがそれを怠れば、「十年たてば太陽はもはや昇らなくなるだろう。永遠に夜が続くだろう。」と確信している。

太陽は確かに神秘性がある。人を狂わせるのも納得だ。もし、自分が教祖になるのなら信仰の対象は太陽だ。

そんな日傘によって太陽の熱を遮りながらの帰り道に『影の温度』を買った。

本の感想

主人公である”私”は職場での会話や笑顔の場面、そこに溶け込めずに浮いてしまう感覚を、ずっと引きずって生きてきた。同僚たちの笑い声が机を軽やかに跳ね回る。会話はリズムに乗って、言葉のキャッチボールが途切れることなく続いていく。“私”はその輪の端に腰かけて、笑顔のタイミングを探しながら、口元だけを小さく動かす。 同じ場にいても、誰かの影は柔らかく馴染んで見えるのに、自分の影だけがチグハグでずれている。その差に不安を抱くのだ。それは自分の歪みの証拠ではないかと。

黒田は影を「外の世界に馴染めぬ自分が沈殿する場所」として描いている。“私”が一生懸命に取り繕っている間、影はそこにしゃがみ込んで、じっとこちらを見上げている。

けれども本の中で繰り返し語られるのは、影は決して冷たく突き放す存在ではない、ということだ。影は笑わない。けれども、突き放すわけでもない。ただ静かに、そこで呼吸をしている。影の温度に耳を澄ますことで、ずれや歪みもまた自分を形づくる要素として受け止められる。職場での孤独感や違和感さえも、消し去るべきものではなく、自分の人間らしさを知らせる体温のようなものなのかもしれない。なるほどと思った。